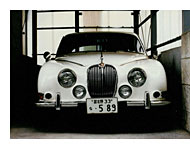

三菱自動車のデザイナーになった1975年頃、どうしても手に入れたい欲しいクルマがあった。ジャガーSタイプだ。Mk2のリアが流れるようにスマートになり、ルーフや顔周りもかっこよくリファインされていた。2年ぐらい探してカーグラフィックの個人売買コーナーに出ていた格安の1966年型の3.4リッターM/Tミッションを思い切って買った。 三菱自動車のデザイナーになった1975年頃、どうしても手に入れたい欲しいクルマがあった。ジャガーSタイプだ。Mk2のリアが流れるようにスマートになり、ルーフや顔周りもかっこよくリファインされていた。2年ぐらい探してカーグラフィックの個人売買コーナーに出ていた格安の1966年型の3.4リッターM/Tミッションを思い切って買った。

元祖エンスーの小林彰太郎さんは、ジャガー・Mk2は絶賛していたが、リアサスペンションがEタイプと同じ独立懸架のドデオン・アクスルになり、性能が向上したにもかかわらず、Sタイプは醜いアヒルの子と評していて、確かに中古車価格も当時の人気の無さを反映して、元は高いのにMk2より2割ほど安かった。

前のオーナーはジャガークラブの会員の方で、ヒルクライムで3.8リッターEタイプがエントリーする中で、いつも上位に入っていたという車であった。

アイボリーのボディー色に、お決まりの真っ赤な革シートであるが、フロントの特にドライバー席はどう見てもエンジ色に汚れ劣化していて、お値段相応に残念ながらボロかった。

エンジンはものすごく調子が良かった。しかしボディーは左側が中で腐っていた。おまけにノンシンクロ・ミッションはスタートの1速は独特のグーワーっという「ジャガー・ノート」を発して、その後気持ちよくシフトアップするのだが、減速時はダブルクラッチを踏んでも入るのは2速までで、1速には止まる寸前の速度で「ぎゃん」と嫌な音を立てないと入らなかった。

5月になると、ちょっとした渋滞でもオーバーヒートしたため、しかたなく大井のNAGモータースにお願いして、よく冷える特性ラジエーターに交換し、さらに電動ファンも改造して取り付けていただいた。それでようやく使えるようになったが、ブレーキを始め電気系統もときどき機嫌を損ね、そんなわけで、とても勤務地の愛知県岡崎には持っていけないしろもので、仕方なく実家に置くしかなかった。

幸い父が戦争中は戦車隊にいたためメカに強かったので、ずいぶん助けてもらい、しまいには父のクルマのようになった。9年間だましだまし乗って、苦労の多かったクルマではあったが、所有満足度200%のクルマであった。

ボディーの痛みは深刻で左のBピラー付け根のサイドシルに、マイナスのドライバーが刺さるようになったため、1984年ごろ環八沿いの中古車屋に90万円で売った。

翌月号のカーグラフィックの広告に265万円で写真を載せたの知って、イヤミの電話を入れたところ、すぐに売れてしまったとのことであった。

半年ぐらい経ったある夜、南青山で偶然この車に出くわした。真新しい品川ナンバーに変わっていたが、特徴のあるリアバンパーの小さな傷で、かつての愛車だとすぐにわかった。桜の木の下に止められていたのであるが、夜桜の花びらがひらひらと降りかかり、白鳥のような気品に満ちた美しさに改めて感動した。ウチにいた頃より、きちんと手入れされているようで、堂々と立派に見えたのが嬉しかった。

次に欲しくて欲しくて、探し回り遂に手に入れたのが、シボレー・シェビーバン20である。仕事で、ウォークスルー・バンの機能性の高さに着目したのがきっかけで、RVとして使ったときの楽しい未来を想像しているうちに、長男が生まれたこともあって、どうしても欲しくなってしまったのである。1980年であった。 次に欲しくて欲しくて、探し回り遂に手に入れたのが、シボレー・シェビーバン20である。仕事で、ウォークスルー・バンの機能性の高さに着目したのがきっかけで、RVとして使ったときの楽しい未来を想像しているうちに、長男が生まれたこともあって、どうしても欲しくなってしまったのである。1980年であった。

当時、アメリカン・フルサイズのシェビーバンは珍しく、中古車を探し回って見つかりそうな立川基地周辺までくまなく探したが、企業デザイナーの私に買えそうな手頃な値段のクルマは見つからなかった。

派手なカラーリングと豪華内装にアメリカで改装された高額中古車は、世田谷にオートベッカーという専門店があり、そこには常時7〜8台あった。親しくなったそこの社長が私のために、リアに小さな丸窓しか無い格安の5年落ちのシェビーバン20を現地で見つけてくれた。

3ヶ月ほど待って日本に届き、8ナンバーが付いたクルマは、なんと80万円でOKであった。オートベッカーの根本社長はほんとにいい人だった。1974年型のメタリックブルーに薄い水色のラインが入っただけの、いたって質素なカラーリングだったが、片側8センチも飛び出たオーバーフェンダーにクレーガー・アルミホイール+極太ファイアストーン・ホワイトレタータイヤという、LA海岸からそのまんま来てしまったというエグいスタイルは、当時の東京でも圧巻であった。

内装もお決まりのブルーのシャギーカーペットの全面張りだったので、遠慮して乗るのもつまらないと思い、ステアリングもトラックみたいな大径の純正からクロームメッキスポークでブルーのラメ入りグリップに交換し、楽しんでしまった。その気になれば、なんでも有りという自分の性格を自覚したのもこのときで、こうして人間は強くなるのだ・・・などと訳のわからないことを言いつつ、とにかくウォークスルーの便利さ、快適さを堪能した。特に雨の日は背が高いので最高に乗りやすいし、渋滞などでも、ドアを開けて降りなくても妻に運転を変わってもらえるのが何より良かった。

妻はあきれ果てたのか、あまり文句も言わず社宅のあった鷺沼から当時出来たばかりの二子玉川SCに、唯一のファーストカーであるシェビーバンに2歳の長男をチャイルドシートに載せて買い物に出かけ、ちゃんと駐車場に入れていた。

アイポイントが高く、四隅が把握しやすいため、妻は一度もぶつけたことは無かったのである。

しばらくして、アメリカ製のベイウインドウ(大型のサイドウインドウの商品名)を入手し、内装を全部はずし、電動ジグソーでボディーにウインドウを切り抜いて取り付け、半年がかりで大改造をした。死ぬほど大変な作業であったが、快適なミニ・モーターホームになった。このときも、オートベッカーの根本社長は太っ腹で、お金持ちのダッヂバンが邪魔になって取り外した豪華な大型のシンク・ユニットの新品をタダでくれたのである。どうやらベイウインドウの取り付けや内装に感心したらしい。「ここにあるのなんでも持ってっていいヨ。」といった具合で、車検も安くやってくれたし懐の寂しい変わり者のカーデザイナーを応援してくれていたのである。

4歳と2歳になった息子たちを連れてあちこちのオートキャンプ場に行ったが、1983年〜1987年頃はちょっと休みをずらせば空いていて快適だった。

次というより同時期なのであるが、ジャガーSタイプのポジション、つまり父のクルマいじりにも適した面白いクルマを探すことになった。ヨーロッパの名車の素晴らしさに目覚めた父は、「なんか見つけて来てくれ、凄いのを。」というのであるが、予算160万円という条件ではなかなか見つからなかった。 次というより同時期なのであるが、ジャガーSタイプのポジション、つまり父のクルマいじりにも適した面白いクルマを探すことになった。ヨーロッパの名車の素晴らしさに目覚めた父は、「なんか見つけて来てくれ、凄いのを。」というのであるが、予算160万円という条件ではなかなか見つからなかった。

そんなとき耳寄りな情報を入手した。三菱グループの三菱アルミ(現在の三菱マテリアル)の社長専用車であったシトロエンCXプレステージが売りに出されるというのである。当時、業務の多角化で、シトロエンHトラックをおしゃれなコマーシャルカーとして着目し、日本での代理店業務を行っていた関係だと思われるが、とにかくデボネアではなく、CXプレステージであったのである。

私にはすぐに「あのクルマだ!」とわかった。数年前から丸の内の三菱重工ビル周辺や日比谷でよく見かけた1980年型のお抱え運転手付きのCXプレステージに間違いない。ダークグリーン・グレーに黒レザールーフで地面に張り付くように駐車していた、あの長ーいクルマだ!

さっそく引き取り先の中古車屋に行ってみた。

そこには、あのときの迫力そのままにCXプレステージがうずくまっていた。思ったとおりであった。

値段が問題だったが、私が不足分を出すことで今度も思い切ってしまった。

3年間で16万キロメートルも走っていたのだが、メンテナンスが行き届いているからむしろ安心だなどと、高をくくったのがいけなかった。ジャガーSタイプに劣らない地獄の日々が始まったのである。

燃料ポンプがだめになったのを皮切りに、スピードメーターケーブル交換、アキュムレーターおよびポンプ交換と立て続けに故障して、1年ほどは安心して走れなかった。

しかし、たったの2.4リッターエンジンは、音は悪いが良く回り、快速で首都高速を走り抜けた。とにかく魔法のようにフラットな乗り心地は異次元体験で、ホバークラフトに乗っているように地面の凸凹とは無縁のクルマであった。またインテリアデザインは最高にセンスが良く、キャメル色のウール・モケット地のシートは、ロッシュ・ボボアのソファーの様にしっかりと、やわらかく身体全体を包み込んでくれて、いまだにこの心地良さを超えるクルマのシートにはお目にかかっていないのである。

何よりも幸せを感じたのはインパネのデザインである。高級感は最高レベルでありながら超モダーンで落ち着きのある新しさが、当時のあらゆる建築を含めたプロダクトの中でトップレベルの優れたデザインであったのは、本当に凄いことであった。Cマチック・トランスミッションは、コツを覚えれば電動クラッチのショックを感じさせない運転が可能だったし、何より低燃費で速く走ることが出来た。

ここまで高いレベルで感動させ、しかも心地よい夢のような提案性を持ったクルマは、シトロエンCXが最後で、その後お目にかかってはいない。

最近のグローバル化の嵐がすさまじいクルマ造りの様相が続くかぎり、1980年ごろ、クルマ文化はすでにピークを迎えていたことが歴史の既成事実となりそうで、CXプレステージの凄さを知ってしまったデザイナーとしては実に寂しいのである。

実は2月の始めに行われた恒例の輸入車試乗会に参加した感想を書こうと思ったのだが、今年は「欲しい!」というようなクルマが無かった。カーデザイン・ミシュランで取り上げるべき車はいくつもあったのではあるが、ユーザーの立場に立ち返って見てみると、昔はこんなに欲しくてたまらない理由のハッキリしたクルマがあったのに、といった疑問がわき上がり、そこで今回は昔話になってしまった。

そんなわけで、次回カーデザイン・ミシュランは厳しい内容になりそうで、気が重いのである。そろそろ気持ちよく感動できるクルマの登場に期待しているのですが・・・。

(2005.2.15 荒川健)

|

|